都内各所に残る力石スポットをめぐる

現代に比べ娯楽に乏しかった時代とはいえ、石を持ち上げるだけというナゾの遊びに大の大人が熱中するものだろうか?

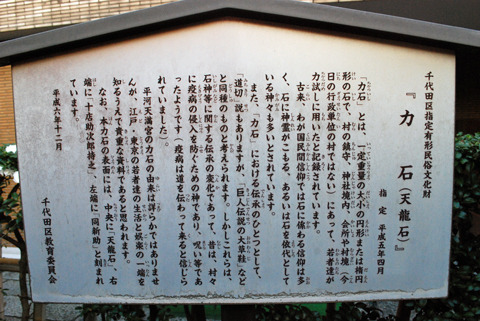

やや疑わしい気持ちでやってきたのは、東京都心にある平河天満宮。

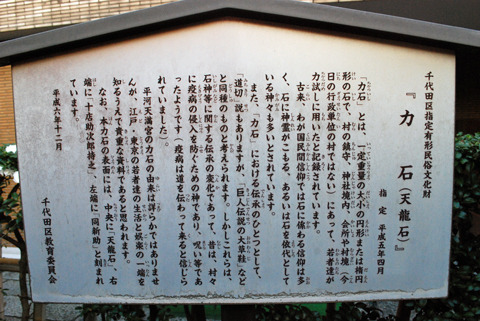

徳川幕府に厚遇されたとされる格式あるこの神社に、力石ブームの痕跡が残されているという。

太田道灌が江戸の守護神として創祀したと伝わる

境内にある平河稲荷神社の鳥居をくぐったその先にそれはある

これが力石に使われていたという力石

しめ縄で丁重に祀られているが、かつて天災からこの地域を救った伝説の石とかではない。近所の人たちが持ち上げたり、投げたりして遊んでいた石なのだ。

確かに「若者たちが力試しに用いた」とある

石の側面には誰かの名前と思しき文字が刻まれている。おそらくこの力石の持ち主だった力持ちなのだろう

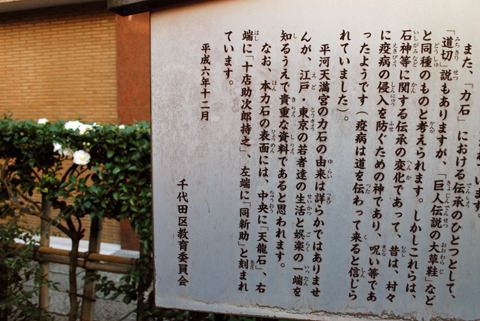

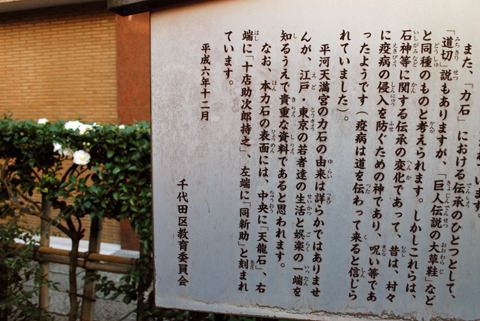

当時は各々の力石プレイヤーが山や河原などで手ごろな大きさの石を探し、神社などに持ち寄って力石を開催したという。より大きく、より重い石を持ち上げた者が勇者になれるというシンプルかつ絶対のルールがそこにはあったらしい。非力な僕はこの時代に生まれなくて本当によかったと思う。

力石は楕円形の滑らかなものが多い。身体を傷つけないためだといわれる。そこは意外と安全第一

なお、表面に由来や名称が刻まれた力石は、その喪失を惜しんだ愛好家が神社の境内などに奉納したものといわれ、その数はなんと1万個。その所在は日本各地で確認されていて、往時の力石ブームが全国規模で広がっていたことを物語っている。

なかには自治体が文化財として丁重に保護している力石も多いのだが、たまにそのへんの公園など、意外なところに雑な感じで置かれていたりするから気が抜けない。

こういう普通の公園の

茂みの中にも力石

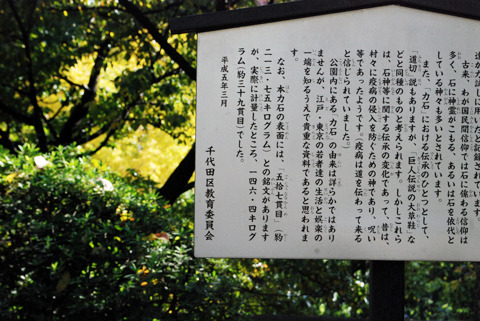

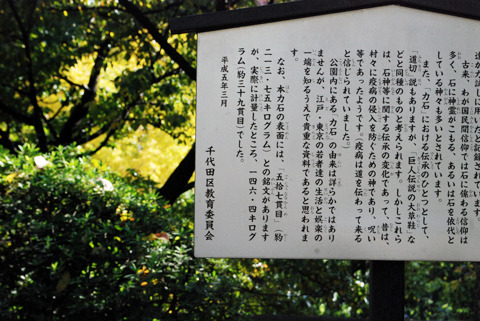

わりと無造作に置かれていたこの力石、表面には「五拾七貫目」と書かれている。五十七貫目というと約213.75kg。重量上げの現世界記録、イランのベフダッド・サリミコルダシアビ選手が記録した214kg(スナッチ105kg超級)とほぼ同じ重さである。残念ながらこの力石が誰のものだったかは明らかになっていないが、金メダル級の力持ちであったと推察される。

ようするにワールドクラスの力石

しかし、実際に軽量したら146.4kgしかなかったとのこと。ありゃ

この力石の持ち主は214kgを持ち上げたと主張しているが、区がちゃんと量ったら146.4kgしかなかったようだ。まさか21世紀になって不正が暴かれるとは夢にも思わなかっただろう。

それでも146.4kgなら十分凄いけど。

先人たちに負けてはいられない。公園内にけっこうな大きさの石があったので、挑んでみることにした。

推定80kg~100kg

ふん!

・・・

ふんっ!

……

御覧の通り石はビクとも動かない。力石は力持ちが持ち上げて初めて力石になるのであって、そうでない石はただのでかい石である。残念だが今日をもって力石を引退します。

重いものを持ち上げるという行為の偉大さを再認識したところで、改めて力石めぐりの旅を続けたい。

神社の境内をくまなく探すとけっこう見つかる

特別に史跡っぽく祀っていなくても、よくよく境内を散策してみると力石が見つかることもある。

植え込みに埋もれる力石

五拾三貫目、約198.75kg。中野にもワールドクラスの力持ちがいたようだ

由来や所在が不明のものが多い力石だが、中には持ち主が判明しているものもある。

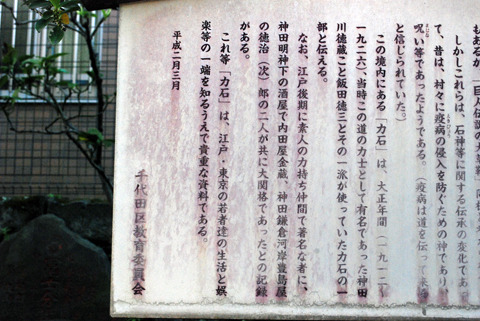

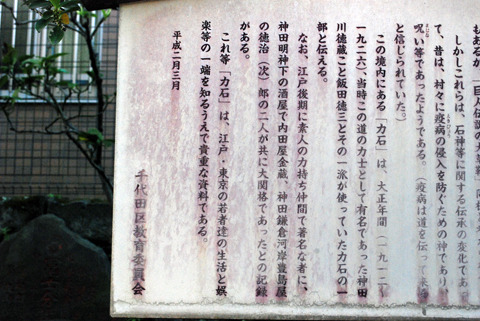

神田のとある神社に安置されていた力石群

その所在がはっきりと明示されているのは珍しい

江戸後期に神田明神下で酒屋を営んでいた内田屋金蔵と、その力持ち仲間のものであると記されている。内田屋金蔵は界隈では有名な素人力持ちだったようで、亀戸天神にも氏の力石が安置されている。何か歴史に残る偉業を成したわけではないイチ酒屋の店主が、力持ちというだけで歴史に名を残しているのだ。当時の力石がいかに成熟した文化であったか垣間見ることができる。

大正時代の力石スター、神田川徳蔵の力石も残っている

このように、各地に残る力石はその地域にものすごい怪力がいたことを今に伝えている。どの石も100kgオーバーは当たり前。かつての日本にはかくも力持ちが多かったのかと驚かされる。

なかでも、常識を超えた怪力が集まっていたと思われるのが現在の中野界隈だ。新井薬師の近くにある北野神社に驚くべき力石が安置されていた。

新井村周辺に住む若者たちによって奉納された13個の力石

50貫目(187.5kg)

65貫目(243.75kg)

なんと70貫目(262.5kg)の力石も。余裕で世界記録更新

当時の若者たちはこれらの石を頭上に高く掲げてその力を競い合ったという。巨人か。

まさに規格外のパワーである。その当時にオリンピックがあったら、パワー系の競技においては日本勢が金メダルを独占していたかもしれない。

重い石を持ち上げてこそ一人前

かつての力自慢の足跡を今に残す力石。娯楽という側面だけでなく、重い石を持ち上げることで一人前として認められる通過儀礼のひとつでもあったという。

きっと非力な自分には生きづらい時代であったに違いない。ブームが去ってくれて本当に良かったと思う。